Le projet Water Smart Cities

Article

Article

Utiliser la modélisation pour estimer l’impact du pilotage de l’aération sur la consommation énergétique d’une station d’épuration.

Le traitement biologique aérobie des eaux usées repose sur l’injection d’air dans un bassin afin de fournir à la biomasse qui y est présente l’oxygène qu’elle requiert pour oxyder les matières organiques constituant la charge polluante. L’aération représente généralement la première source de dépenses énergétiques, 40 à 60% de la consommation électrique y étant dédiée. Sélectionner des paramètres pertinents pour le réglage de l’aération est une tâche complexe pour les exploitants. Qu’il s’agisse de la durée d’aération, de la consigne de concentration en oxygène ou encore de la concentration des boues, il existe un grand nombre de leviers impactant le fonctionnement de l’épuration. Il est alors nécessaire de trouver le meilleur compromis entre la consommation énergétique, la qualité des eaux rejetées, la quantité de boues produites …

C’est pourquoi le CEBEDEAU, en collaboration et pour le compte de la SPGE, a mené une large étude comprenant deux volets :

Ce chapitre met en évidence l’importance d’une conception minutieuse des équipements d’aération, mais également des bassins biologiques, ainsi qu’un entretien régulier du matériel lorsqu’il s’agit de réaliser des économies d’énergie. L’étude insiste également sur l’effet des choix effectués lors de l’exploitation. Ceci a été étudié plus en détail dans le second volet.

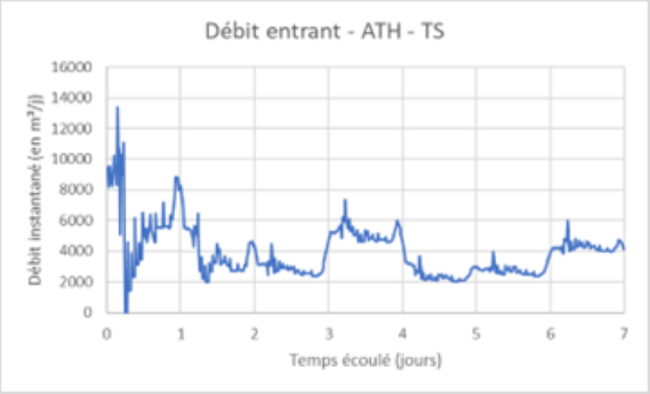

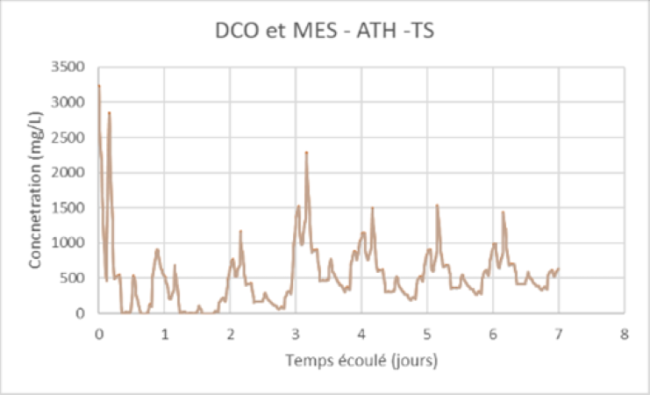

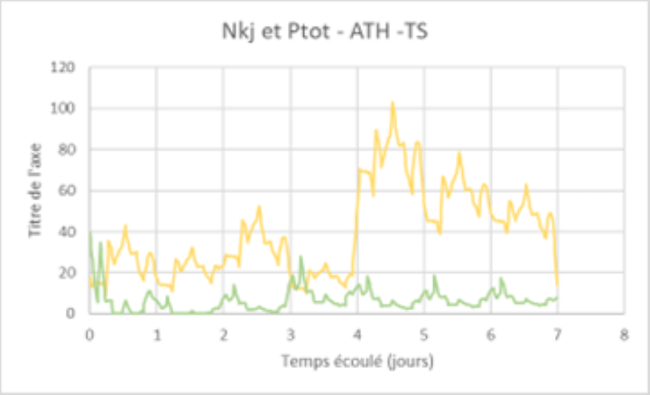

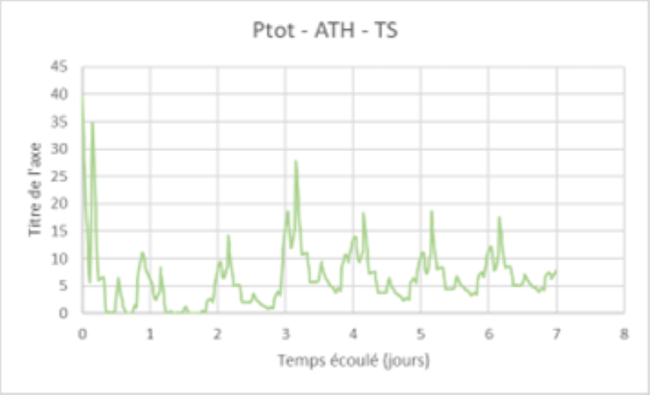

Pour parvenir à ce résultat, il a été nécessaire de s’intéresser aux variations de charge en entrée des stations. Une méthode statistique pour reconstruire le profil de l’influent sur base d’un profilage sur 24h a notamment été développée à cette fin. Des scénarios ont été établis pour le temps sec, le temps de pluie, et pour des averses orageuses. À nouveau, des méthodes statistiques mettant à profit les analyses effectuées régulièrement par les stations ainsi que des mesures réalisées spécifiquement à cette fin ont été utilisées.

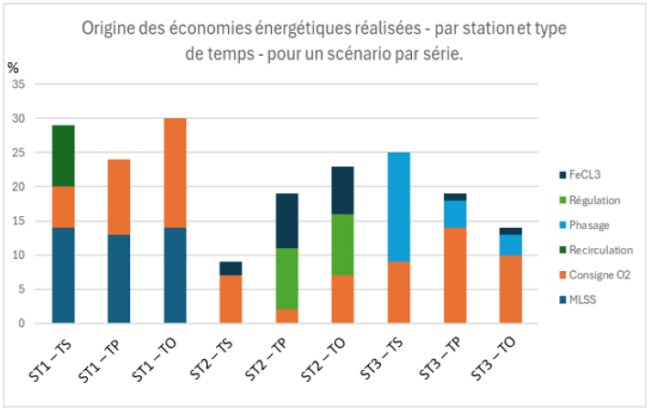

Nous avons également mis au point des indicateurs permettant de comparer les dépenses énergétiques tout en considérant la qualité de l’influent. Ils permettent une comparaison rigoureuse entre différentes situations. Ces indicateurs intègrent d’autres aspects tels que l’énergie dévolue aux recirculations ou encore à la production de boues. En effet, un gain sur l’aération pourrait théoriquement être contrebalancé par un impact négatif en un autre point du process. Les indicateurs proposés permettent de tenir compte de tous ces aspects simultanément. À l’inverse, des choix liés à d’autres processus que la dégradation aérobie des substances organiques peuvent avoir une influence sur l’aération. On peut notamment citer l’utilisation de chlorure ferrique pour la déphosphatation qui affecte la demande en oxygène en diminuant la teneur en biomasse de la liqueur mixte.

Il apparait qu’en l’état les opérateurs effectuent des choix qui permettent de sécuriser le traitement pour l’ensemble des conditions rencontrées avec une dépense minimale d’énergie. Il est en effet la plupart du temps impossible de régler « en temps réel » les paramètres opérationnels, et un choix permanent est donc effectué, qui est un compromis capable de faire face à toutes les situations. L’amélioration de l’efficacité énergétique des stations passe donc par une réactivité accrue du système aux conditions météorologiques et aux variations de charge, ce qui peut notamment se faire à l’aide de systèmes de contrôle avancés. Il faut bien entendu que la rentabilité soit au rendez-vous pour que la mise en place d’un tel système se justifie, ce qui est majoritairement le cas pour les stations de moyenne ou de grande capacité.

L’étude a également permis de mettre en évidence les disparités entre stations. En effet, les stations sélectionnées dans ce contexte utilisent des filières différentes, certaines utilisant l’aération continue d’autres une aération alternée, certains utilisant une déphosphatation physico-chimique, et d’autres utilisant un procédé biologique pour l’élimination du phosphore. De plus, les caractéristiques de l’influent sont également différentes entre régions, principalement à cause de facteurs de dilution différents.

La modélisation s’avère donc un outil efficace pour appréhender la complexité inhérente aux stations d’épuration biologique modernes. Elle permet de représenter les interactions entre différents secteurs ou différents procédés de la filière épuratoire. Elle permet également de quantifier des effets ténus ou de comparer des effets antagonistes.

Nous voulons remercier l’Ipalle en la personne d’Olivier Parent, IDELUX en la personne de Lény Barras, et l’InBW en la personne de Christophe Leton pour l’accès à leurs données et leur précieuse participation à ce projet. Nos remerciements vont également à M. Nicolas Staelens qui a suivi le projet pour le compte de la SPGE.

Article

Article

Événement